※本ページはアフィリエイト広告プログラムによる収益が発生しています

不要な農地を相続したり、農作業を継続できなくなったりして農地を売却したいと困っていませんか。不用な土地を所有し続けると税金や維持費がかかってしまうので、処分することをおすすめします。しかし、一般の宅地などとは異なり、農地の売買は農地法という法律で規制されており、簡単には売買できません。

本記事では、農地売買の基礎知識や売却の流れなどについて解説します。本記事を読むことで、農地売買の規制や、農地売買の手続きについて理解を深められるようになるでしょう。

なお、本記事でいう「農地」には、特に断りがない限り「採草放牧地」も含まれます。

[AFF_不動産売却_三井のリハウス]農地売買の基礎知識

はじめに、農地売買に関する農地法の規制や、そもそも農地とは何かなどについて見ていきましょう。

農地は農業委員会の許可なしに売買できない

国民に対する食料の安定供給を確保するため、また、農地と市街地のバランスがとれた計画的なまちづくりをするために農地を守る必要があります。そのため、農地が安易に売買や転用(農地を農地以外の別用途にすること)がされないように、農地法という法律で規制されています。

農地の売買に関係する規定は、第3条と第5条にあります。

第3条(大意)

農地を売買・贈与などの権利移転や賃借などの権利設定をおこなう場合は、農業委員会の許可が必要です(第1項)。無許可で締結した契約などは無効になります(第6項)。

第5条(大意)

農地を転用するために売買・贈与などの権利移転や賃借などの権利設定をおこなう場合、

農地が市街化調整区域にある場合は、都道府県知事などの許可が必要です(第1項)。

農地が市街化区域にある場合は、農業委員会に事前の届出が必要です(第1項第7号)。

このように、農地を売買するには、次の2つがあります。

- 農地を農地のまま売買する方法(第3条:権利移動)

- 農地を転用してから売買する方法(第5条:転用+権利移動)

農業委員会は、市町村に置かれており、農地法に基づく農地の売買・貸借・転用の許可など、農地に関する事務を担当しています。

農地を農地のまま購入できるのは農家のみ

農地を売買するには、農地を農地のまま売買する方法と、農地を転用してから売買る方法の2つがありますが、前者の場合、農地法は買い主が次に該当していると、農業委員会は売買の許可ができないと規定しています(第3条第2項)。

- 耕作目的での権利取得でない場合(第1号)

- 取得後に農地を効率的に活用すると認められない場合(第1号)

- 農業生産法人以外の法人による権利取得の場合(第2号)

- 信託の引受けにより権利が取得される場合(第3号)

- 農作業に常時従事(原則年間150日以上)しない場合(第4号)

- 権利取得後の経営面積の合計が原則50アール(北海道は20ヘクタール)※未満の場合(第5号)

- 所有権以外の権限で耕作する者が、その土地を転貸または質入れする場合(第6号)

- 周辺の農地利用に支障がある場合(第7号)

このことから、農地を農地のまま売買する場合は、買い手は継続的・安定的に耕作をしている一定の規模以上の農家から探さなければなりません。

※面積数(下限面積)は、地域の実情に応じて農業委員会が引き下げることが可能(詳細は農地が所在する市町村の農業委員会事務局で確認を)

そもそも農地とは

農地の売買や転用をするときは農業委員会の許可が必要ですが、そもそも所有している土地が農地であるかを確認する必要があります。農地でなければ、農業委員会の許可は不要で、一般の宅地のように売買が可能です。

農地法において、農地とは「耕作の目的に供される土地」であると規定しています(第2条第1項)。これには耕作放棄地(1年以上耕作がされておらず、今後数年間も耕作する予定がない農地)も含まれます。

農地であるかどうかは、土地で耕作されているかという現況に着目して判断されます。このため、登記簿上の地目が山林、原野など農地以外となっていても、実際に農地として利用されていれば、農業委員会の許可が必要です。

ただし、家庭菜園や学校の教育農園などは農地ではありません。農地として独立したものではないと考えられているためです。したがって、売買や転用をする場合でも農業委員会の許可は不要です。

| 農地とされるものの例 | 農地とはされないものの例 |

|

|

利用しない農地を売買しないデメリット

農地売買は、農地法に基づく手続きに手間がかかり、いろいろな規制が多くかかっているため、一般的には難しいといわれています。しかし、利用しない農地を所有し続けると、次のようなデメリットがあります。

- 地価が下がる

- 固定資産税が高くなる

- 維持費がかかる

- 周囲の農地に被害を及ぼす(害虫・鳥獣の被害、ごみの不法投棄 など)

- 農地としての再生が難しい

また、農地を所有していると、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税がかかります。

農地の固定資産税額 = 固定資産税評価額×1.4%×限界収益修正率(0.55)

しかし、1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがなかったり、周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っていると、農業委員会に遊休農地であると判定され、限界収益修正率(0.55)を計算に入れることができなくなります。

その場合は、税額がこれまでより約1.8倍も高くなってしまいます。

農地の地価を決める要素

地価を決める要素は、宅地の場合、面積、地形、接道状況などがあげられますが、農地の場合はそれらに加えて次のようなものがあげられます。

- 日照・乾湿・雨量

- 土壌

- 農道

- 灌漑

- 耕うんのしやすさ

- 集落や集荷地との距離

- 農地法・都市計画法・建築基準法などによる規制 など

特に、所有している農地が都市計画法で定められている市街化調整区域内であるかどうかは、売却後にどのような土地活用ができるかに関わってくるため、地価にも大きな影響を与えます。

| 区域名 | 概要 | 建築制限 |

| 市街化区域 | 優先的・計画的に市街化を図るべき区域 | なし |

| 市街化調整区域 | 都市の市街化を抑制するべき区域 | あり(許可が必要) |

| 非線引き都市計画区域 | 区域区分が定められていない都市計画区域 | なし |

農地売買の2つの方法と売却までの流れ

農地売買は、農地のまま売買する方法と、農地を転用してから売買する方法の2つがあります。ここではそれぞれの売却までの流れを紹介します。

農地のまま売買する(権利移動)

農地のまま売買する方法は、売却後も買い主がそこで耕作することが前提です。買い主が専業農家であれば許可が下りやすいのですが、兼業農家や新規就農者などの場合は、継続性・安定性が低いとされると許可が下りないこともあります。売買の流れは次のとおりです。

| ステップ | 説明 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

農地を転用してから売買する(転用+権利移動)

農地のまま売買する場合は、買い手は農家に限られ、売却後も農業のためにしか利用できません。一方、農地を転用してから売却すると、買い手は農家以外にも広がり、売却後は農業の他にもさまざまな目的で利用できます。

ただし、農地転用許可を受けるには、売却後にどのように利用するのか、その計画を実行するための体制や資金などはどうなっているかを厳しくチェックされます。転用・売買の流れは次のとおりです。

| ステップ | 説明 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

農地売買をスムーズに進めるポイント

ここまで紹介してきた手続きを見てきて、なんだか難しく、手間がかかりそうと感じた人もいるかもれません。また、法律などに関わることが多く、不備がある契約書で契約を結んで、あとでトラブルにならないかと不安を感じた人もいることでしょう。ここでは、農地売買をスムーズに進めるポイントを紹介します。

手続きを専門家に依頼する

農業委員会とのやり取りや申請・届出の手続きは、農地に詳しい行政書士に依頼しましょう。行政書士は法律や行政手続きに関する国家資格者ですので、手続きをスムーズに進めてくれます。難しい問題が起こった場合でも、農業委員会と売り主の間に入ってやり取りをしてくれたり、契約書のチェックなどもしてくれるので安心です。

また、買い手を探すときは、農地の転用・売買に強い不動産会社に依頼するのがおすすめです。特に地元密着型の会社は、地域に独自のネットワークを持っていることがあるので、よい買い手を見つけてくれるかもしれません。実績や口コミや評判を参考に選ぶとよいでしょう。

売却後の計画は具体的に

買い主に協力してもらい、売却後の計画をできるだけ具体的に立てましょう。

売買・転用の許可申請書・届出書には、次のようなことを記載します。それを読んで農業委員会が妥当かどうかを判断するので、参考にしてください。

- 事業や施設の目的

- 着工時期と完了時期

- 付近の農地・作物などへの影響とその対応策

- 水道・電気・ガスなどのインフラ整備計画

- 資金計画

- 建築基準法など法律・条例に違反する建築物ではないか など

農地売買契約書に特約を入れる

せっかく農地の買い手が見つかったとしても、農業委員会の売買・転用の許可が下りなければ、その契約は無効になってしまいます(農地法第3条第6項)。農地売買契約書には売買・転用の許可が下りた場合に有効となることを明記しておきましょう。

例「本件売買契約は、農地法第3条(第5条)の許可を条件とする」

また、この前でも述べたように、売却後にどのように土地を利用するのかを農業委員会に説明するときには、売り手・買い手の双方の協力が欠かせません。そのことも契約書に記載しておくことをおすすめします。

例「売り主と買い主は、農地法第3条(第5条)の許可を得るために、その許可申請に協力する」

[AFF_不動産売却_三井のリハウス]【Q&A】農地売買に関するよくある質問

最後に農地売買についてよくある疑問にお答えします。

農地の転用許可の基準はある?

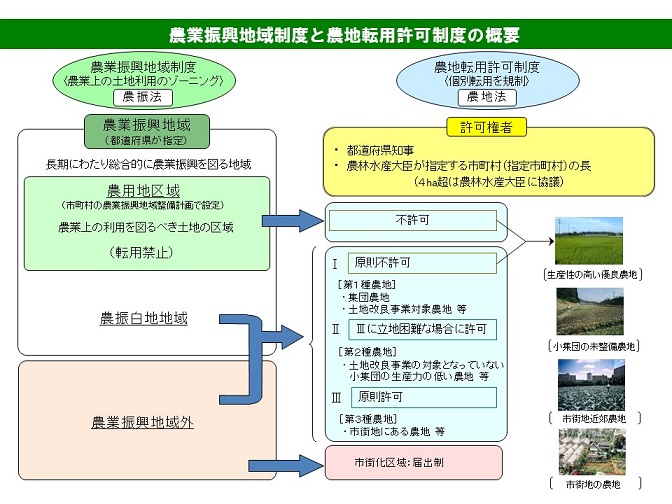

農地転用許可制度と農業振興地域制度の2つの制度によって、下図・表のように、農地の区分ごとに農地転用の原則許可・不許可の方針が決められています。

| 農地区分 | 概要 | 農地転用の方針 | |

| 農用地区域内の農地(青地) | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 | |

| 白地 | 甲種 | 特に良好な営農条件を備えている農地 おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内で高性能機械による営農に適する農地 | 原則不許可 |

| 1種農地 | 良好な営農条件を備えている農地 おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 | 原則不許可 | |

| 2種農地 | 住宅、事業所、公共施設、公益的施設が連たんしている区域に近接する区域で、おおむね10ha未満の農地 鉄道の駅、役場からおおむね500m以内の農地 | 周辺の他の土地に立地できない場合は許可 | |

| 3種農地 | 鉄道の駅、役場から300m以内にあるなど、市街地化の傾向が 著しい区域にある農地 | 原則許可 | |

所有している農地がどの農地区分になっているかは、農地が所在する市町村の農業委員会事務局・農政課で調べればわかります。

農地の価格相場の調べ方は?

一般社団法人全国農業会議所が田畑売買価格等に関する調査結果を毎年公表しています。それを参考にするとよいでしょう。

農地売買にかかる費用は?

農地売買にかかる費用は、主に次のとおりです。

| 負担 | 費用の種類 | 金額の目安 |

| 売り主 | 不動産会社の仲介手数料 |

|

| 行政書士報酬など |

| |

| 印紙税(収入印紙代) |

| |

| 買い主 | 不動産会社の仲介手数料 | 上記売り主と同様 |

| 司法書士報酬など |

| |

| 登録免許税(登記費用) |

|

※1:いずれも上限額。農地を取引したときの仲介手数料について規定する法律はないが、宅地建物取引業法の仲介手数料の上限規制を準用することが多い

※2:国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」参照

農地を売却した場合にかかる税金は?

農地を譲渡(売却)した場合は、他の所得と区分して(分離課税)、その譲渡所得に対して譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されます。

譲渡所得金額 = 譲渡による収入金額-(取得費+譲渡費用)

税額 = 譲渡所得金額 × (所得税15%+住民税5%)※

※短期譲渡所得(取得後5年以内の売却)の場合の税率は、所得税30%、住民税9%

時価の2分の1に満たない低額で売却した場合でも、時価で農地を売ったものとみなされ課税される仕組みになっています。

また、農業の担い手への農地の譲渡を促すため、農地を売却した場合の課税の特例(特別控除)が用意されています。

| 農地売却・転用の目的 | 控除額 | 適用条件 |

| 農地利用目的の譲渡 | 800万円 |

|

| 1,500万円 |

| |

| 2,000万円 |

| |

| 転用目的の譲渡の例 | 5,000万円 |

|

無許可で農地売買・転用するとどうなる?

無許可で農地を売買・転用をしたり、偽りなど不正な手段によって許可を得た場合は、工事の中止命令や原状回復命令を受けたり、農地法第64条により3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられることがあります。

まとめ

農地の売買は、農地法で厳しく規制されており、農地が所在する市町村の農業委員会で農地売買・転用の手続きをする必要があります。農地を売買するには、次の2つの方法があります。

- 農地を農地のまま売買する方法

- 農地を農地以外の用途に変更(転用)してから売買する方法

前者の場合は、買い手は農家に限られ、売却後も農業のためにしか利用できません。一方、後者の場合は、買い手は農家以外にも広がり、売却後は農業の他にも目的で利用可能です。ただし、農地転用許可を受けるには、売却後にどのように利用するのかや、実行体制や資金計画をチェックされます。

このように農地売買の手続きは、難易度が高く、手間もかかります。農地に詳しい行政書士や不動産会社といった専門家の知恵と力を借りたほうがスムーズに進むでしょう。本記事を参考にして、所有している農地が遊休農地や荒廃農地にならないように、早めに不要な農地を売却を検討してください。

[AFF_不動産売却_三井のリハウス] [不動産売却_内部リンク]