※本ページはアフィリエイト広告プログラムによる収益が発生しています

所有している山林を今後どのようにしたらいいのか困っていませんか。山林は所有しているだけで、税金や維持費、管理の手間もかかります。将来的なことを考えると、なるべく早い時期に土地活用を始めるか、売却を検討するのが賢明といえるでしょう。

本記事では、山林向けのおすすめ土地活用の方法を7つ紹介するとともに、土地活用のポイント、山林をそのままにした場合のデメリット、山林の売却方法などについて解説します。本記事を読むことで、山林の使い道を探すヒントを得られるかもしれません。ぜひ参考にしてください。

[AFF_土地活用_HOME4U土地活用]山林向け7つのおすすめ土地活用

山林を活用して事業を始めようとする場合、どのような方法が考えられるでしょうか。はじめに、山林に向いている土地活用の方法を7つ紹介します。

太陽光発電で売電

太陽光発電設備と送電線・電柱を設置して、発電した電気を電力会社に売電する活用方法です。再生可能エネルギーのひとつとして地球温暖化にも貢献できます。

ただし、売電単価が年々安くなっている、立木の伐採や造成工事など多額の初期費用がかかる、豪雨などで設備が損壊し、自分の土地・設備だけでなく周辺にも被害を及ぼす恐れがあるなどの点に注意が必要です。

また反対運動が起こることもあるので、地元の人たちの理解を得ることが大切です。

“参考:林野庁「太陽光発電をめぐる情勢」”

設備を整えてキャンプ場

キャンプ場や、自分でテントなどの道具などを用意しなくてもキャンプ体験を楽めるグランピング施設を建設する活用方法です。近年アウトドアの人気が高まっており、家族連れだけではなくソロキャンパーやカップルキャンパーなども増えています。人気の施設にすることができれば、大きな収益を得られるかもしれません。

ただし、立木の伐採、造成工事、電気・上下水道など運営に必要な施設・設備を整えなければならず、初期費用はかなり大きなものになるでしょう。運営を始めてからも、スタッフの人件費、光熱水費、施設・設備の修繕費などがかかります。季節や天候による収益の変動が激しい点も注意するべき点です。

また、準備する施設・設備・サービスによっては、旅館業や飲食店の営業許可、防火対象物使用開始届の提出など、さまざまな手続きが必要になります。

人も呼び込む農園を開業

斜面を段々畑にして野菜や果樹を栽培し、平面は売店や林業体験施設などを建設する活用方法です。畑や道具を貸し出して農作業をしてもらったり、収穫体験や加工体験・林業体験などのイベントを開催したりするのもよいでしょう。畑や山で収穫したものや、ジャム・ジュース・スイーツなどの加工品を販売することもできます。

ただし、初期費用がかかる、作物が育つまでに数年かかることもある、自然災害などで大きな被害を受けることがあるといった点に注意が必要です。

また、山林を農園として利用するためには、地目変更の手続きをしなければなりません。

最小限の整備でサバイバルゲーム場

サバイバルゲーム(サバゲー)は、敵・味方にわかれ、エアソフトガンで撃ちあうゲームです。大人だけでなく、親子、カップルなどでも楽しめます。

サバイバルゲーム場(サバゲーフィールド)経営の初期投資は、事務所用のプレハブ小屋や弾が敷地外に出ないようにするためのネットの設置、上下水道・電気の整備、野生動物の対策など最小限で済むため、キャンプ場経営などのように多額の費用がかからない点が魅力です。

ただし、安全に楽しく遊べるようにするための専門スタッフの雇用、予約管理や安全対策など、運営にはかなり気を使うことになるでしょう。特に車の渋滞、騒音、利用者のマナー違反などで苦情が寄せられることも多く、地元対策はしっかりとおこなう必要があります。

地元と連携して里山レストラン

山林ならではの静かな、落ち着いた雰囲気を利用して、里山レストランを経営するのも山林の活用方法のひとつです。地元の農家などと連携して、形がよくなく市場に出せない野菜を食材にしたり、ジビエ(狩猟した野生動物を使った料理)を提供したりすると、経費が削減できるだけなく、地産地消やフードロスなどにも貢献できます。

ただし、立地がよくないため集客が課題になります。SNSをうまく活用したり、料理教室などのイベントを開催したりするのがおすすめです。

新規で林業・林産物業を開業

杉やヒノキなど、売りに出せる立木がすでに育っている場合は、山林のまま林業を開業するのもよいでしょう。山林の手入れや材木の販売だけでなく、材木として利用できない木を燃料として、また、きのこ、山菜、たけのこなどの食材を収穫したり、カブトムシやクワガタなどの昆虫を捕獲して販売することもできます。きのこ採りやカブトムシ採りなどのイベントを開催するのもおすすめです。

ただし、自ら新たに林業・林産物業を始めるには、相当な覚悟と準備が必要です。まずは林業に関わるボランティアやアルバイトを体験したり、都道府県で開催している林業体験・林業講習会などに参加して、自分に適性があるかを確かめ、地元の行政や先輩林業家の人たちのサポートを受けながらチャレンジしてみてください。

業者や自治体に貸し出し

恵み豊かな山林であるにも関わらず、自分で林業や林産物業ができない場合は、地元の林業家・林産物生産業者や市町村に貸し出すことも検討してみましょう。

最近では、ソロキャンパー向けに山林を年単位で貸し出する事業者や、土地を持っていない自伐型林業家(採算性と環境保全を両立させた森林経営をする人)に山林の確保を支援する自治体もあらわれています。インターネットを使ってこまめに情報を集めてみましょう。

山林の土地活用をするポイント

山林を土地活用をするときには、どのようなことに注意をすればよいのでしょうか。ここではポイントを3つ紹介します。

山林に適用される制限を把握

山林の場合は、次のような規制がかかっていることがあるので、計画を立てる前によく確認をする必要があります。

| ケース | 所管 | 参考ホームページ |

| 都市計画区域内で3,000平方メートル以上/都市計画区域外で1ヘクタール以上の開発行為をおこなう場合 | 市町村 | |

| 自然公園区域内の場合 | 環境省/都道府県 | |

| 自然環境保全地域内の場合 | 都道府県 | |

| 保安林の場合 | 都道府県 | |

| 地域森林計画対象森林の場合 | 都道府県 | |

| 森林経営計画が必要な場合 | 市町村 | |

| 埋蔵文化財包蔵地内の場合 | 市町村 | |

| 鳥獣や希少野生動植物の捕獲などが必要な場合 | 都道府県 | |

| 農地の場合 | 市町村 |

このほかにも自治体(都道府県・市町村)独自の規制がかかっているかもしれません。まずは市町村の都市計画課と都道府県の森林保全担当に相談してみましょう。

自然公園区域や保安林に指定されている場合は、簡単に指定解除ができないため、土地活用自体をあきらめなければならないこともあります。

山林の境界は専門家に依頼して確定

境界線を確定しなければ、山林の活用や売却ができません。境界線確定については、地元の森林組合や土地家屋調査士に相談しましょう。

山林の境界線は、尾根線や沢筋、巨木や巨岩などを目印に決められていることが多いですが、公図と照らし合わせてもはっきりしないこともめずらしくありません。境界を決めた当事者が亡くなってしまうと、わからなくなってしまうのもよくあることです。

境界線がはっきりしない場合や、隣地所有者と意見が一致しない場合には、隣地所有者の立ち会いのうえ現地調査をおこない、話し合いをする必要があります。

“参考:全国林業改良普及協会「所有森林の境界確認」/国土交通省地積調査Webサイト「山村境界基本調査」”

複数の土地活用法を比較

所有する山林を土地活用の検討する場合は、土地活用のプロに複数の案を出してもらい、そこから選ぶとよいでしょう。

土地活用を成功させるには、方法の選択はもちろん、施設・設備をどのように整備し、運営をどのようにするのか、よく計画を練って、それが実現できる体制をつくることが必要です。

このようなプラン・体制づくりは土地活用の経験がなければ難しいため、まずは土地活用コンサルタントに相談することをおすすめします。

また、イエウール土地活用やHOME4U土地活用などの土地活用比較サイトを利用すると、一度に複数社に土地活用プランの作成依頼ができるので便利です。

山林を土地活用しないで放置するデメリット

山林をそのままの状態で所有し続けることも考え方としてはあり得ますが、さまざまなデメリットがあります。ここでは、デメリットを3つ紹介します。

固定資産税の納税が続く

山林を所有しているあいだは、毎年固定資産税がかかり続けます。固定資産税は次の計算式によって算出します。

固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%

このように固定資産税評価額が大きくなれば、固定資産税額も高くなります。

固定資産税評価額は、市町村(東京23区の場合は都)が公示価格の70%の水準になるように算定し、3年に1回見直しをされます。ただし、固定資産税評価額が30万円未満であれば、固定資産税がかかりません。これは多くの自治体では固定資産税には免税点を30万円としているためです。

なお、固定資産税評価額を算定するときは、土地の地目(9種類)ごとに評価がおこなわれますが、これは土地登記簿上の地目とは関係なく、1月1日現在の実際の利用状況をもとに判断されます。

“参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」/国税庁「第4節 山林及び山林の上に存する権利」”

山林の管理が必要

山林を所有しているあいだは、山林の手入れをしなければなりません。手入れをしないと、森が荒れてしまい、木々の生長に悪影響を及ぼしたり、土砂崩れなどの災害を引き起こす恐れがあります。

具体的には、次のようなことをおこないます。

- 間伐:適当な間隔で木を伐採する

- 除伐:枯れた木や枝がかかりあっている木などを伐採する

- 下刈:森林内の下草を刈り植えた木の成長を促進させる

- 林道の整備 など

専門の会社や地元の森林組合に委託することも可能ですが、そうなるとお金もかかってしまいます。

将来の相続で子孫に負担

収益を得ることが難しく、税金、費用、管理・手入れの手間がかかる山林は、子や孫たちも相続するかどうか迷ってしまうでしょう。

相続放棄も可能ですが、山林以外の財産もまったく相続できなくなるため、注意が必要です。

相続した山林を売却する方法

山林の土地活用をしないで手放す場合は、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、山林を売却する方法を4つ紹介します。

不動産会社で山林の売却を依頼

不動産会社に山林を依頼する場合は、仲介による一般的な土地売却と流れは大きく変わりませんが、境界線の確定と立木(土地の定着物)の取り扱いがポイントになります。

- 山林に関する資料を準備

- 不動産会社に査定依頼

- 現地調査・境界確定

- 査定結果の確認

- 売却方針の決定

- 不動産会社と媒介契約・山林の売り出し

- 買い主と売買契約・名義変更・決済・引渡し

1.山林に関する資料を準備

売却する山林に関する資料を用意します。主なものは次のとおりです。

| 資料名 | 説明 | 入手先 |

| 登記事項証明書(登記簿謄本) |

| |

| 固定資産税通知書 |

| 市町村(例:横浜市) |

| 公図(地図) |

| |

| 地盤図 |

| |

| 森林情報 |

| 市町村(例:村上市) |

| 地籍図 |

| 市町村(例:横浜市) |

2.不動産会社に査定依頼

インターネットなどで山林の売買に詳しい不動産会社について情報を集めます。

土地だけではなく、立木の査定もしてくれる会社を選んで査定依頼をします。

不動産会社だけでなく、地元の市役所・町村役場の環境・林業担当部署を通じて森林組合にも相談すると、土地の事情に合った売却方法などをアドバイスしてくれるでしょう。

3.現地調査・境界確定

不動産会社の担当者に、立木の状態なども含めて現地を調査してもらいます。

境界がはっきりしない場合は、隣地所有者に立ち会ってもらって境界確定もおこないます。

現地調査や境界確定の費用は、仲介手数料とは別に見積もってもらい、契約を結んだうえで作業に着手してもらいましょう。

土地の売却では確定測量が必要ですが、山林の売却では公簿面積を正とする公簿売買(登記簿面積による売買)が一般的です。山林は広大で莫大な費用がかかってしまうためです。ただし、公簿面積と実際の面積が異なる可能性があるため、森林情報なども確認しておきましょう。

4.査定結果の確認

不動産会社の担当者から、土地と立木のそれぞれの査定結果を提出してもらいます。

土地については接道状況や傾斜など、立木については樹種、樹齢、手入れの状態、木材の市場価格などが考慮されているかも確認しましょう。

5.売却方針の決定

査定結果を検討して、どのように売却をしたいか方針を決めます。

立木を含めて山林をすべて売却するか、土地は所有し続け立木のみを売却するかを決定します。

立木のみを売却する場合は、地元の森林組合に相談するとよいでしょう。

6.不動産会社と媒介契約・山林の売り出し

立木を含めて山林をすべて売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結び、山林の売り出しをします。

山林の買い手としては、地元の農家・林業家、別荘地などを探している開発会社などが考えられますが、近年は個人的なキャンプをするため山を買う人も増えてきており、特に川がある山は人気があります。

売却する山林にどのようなニーズがあるのかを測り、ターゲットを明確にして、販売活動の方針と戦略を立てましょう。

7.買い主と売買契約・名義変更・決済・引渡し

買い手が見つかったら、重要事項の説明、ローンの申請、手付金の授受などを経て売買契約を結び、名義変更、決済、引渡しをします。

公簿売買(登記簿面積による売買)をする場合は、その旨を契約書に明記しておきましょう。

一般的な土地取引と同じように、固定資産税や登記費用の分担などについても、売り主・買い主の間で決めておいてください。

森林組合に売却先の斡旋を依頼

地元の森林組合に相談すると、売却先を斡旋してくれることがあります。

森林組合のあっせんで売却すると、税金の控除が受けられたり、仲介手数料がかからないなどのメリットがあります。

全国森林組合連合会のサイトで地元の組合を探して直接問い合わせるか、山林がある市役所・町村役場の環境・林業担当部署を通じて相談をしてみましょう。

不動産会社による買い取り

早めに山林を処分したい場合は、不動産会社に直接買い取ってもらうことも検討してみましょう。

仲介よりも安値で売却することになりますが、条件が整えばすぐに処分できる、人に知られずに処分できる、仲介手数料がかからないなどのメリットもあります。

山林を扱う不動産のポータルサイトに登録

インターネット上には、山林売買.netや山いちばなど、山林の売り主と買い主のマッチングサービスを提供しているサイトがあります。

登録しておけば買い手を探すができ、途中で情報の掲載をやめることも可能です。無料で利用できるサイトもあるので、気になった場合は問い合わせてみましょう。

【Q&A】山林の土地活用

最後に山林の土地活用についてよくある質問にお答えします。

山林の地目を宅地に変更できるか?

条件が整えば、山林から宅地に地目変更ができます。

山林から宅地に地目変更をする流れは次のとおりです。

- 市町村の都市計画課に相談・手続きをする

- 所有している山林に規制がかかっている場合は、各担当部署に相談・手続きをする

- 建物を建てる場合は、市町村の建築指導課に相談・手続きをする

- 土地の所在地を管轄する法務局に地目変更登記申請をする

山林にかかっている可能性がある規制については、既出「山林に適用される制限を把握」のところで確認してください。

誰かに無償譲渡はできるか?

譲渡先と合意があれば、無償譲渡(寄附)できます。

譲渡先の候補としては、次のところが考えられます。

- 個人

- 自治体

- 自治会・町内会

- 企業

- 社団法人・財団法人

ただし、山林としての利用価値が低いと、既出「山林を土地活用しないで放置するデメリット」で説明したようなことが譲渡先で起こってしまいます。そのため、簡単には譲渡先は見つからないでしょう。

山林を無償譲渡する場合は贈与契約書の作成を

贈与契約書とは、無償でお金やものを譲渡するときに取り交わす契約書のことです。契約書には次のことを記載してください。

- 贈与者と受贈者の住所・氏名

- 贈与する山林の所在・地番・地目・地積

- 所有権移転登記の日時・費用の負担者

- 公租公課の負担者

山林を無償譲渡したときにかかる税金

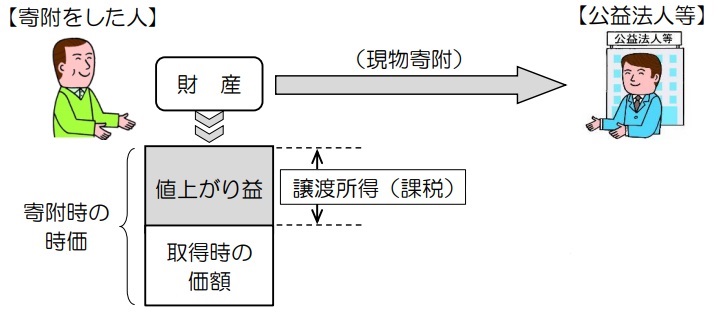

無償譲渡をした側に、山林の取得時から譲渡時までの値上がり益に対して所得税が課税されることがあります。これをみなし譲渡所得課税といいます(所得税法第59条第1項)。

“画像出典:国税庁「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」”

課税されるかどうかは、次のように譲渡先によって変わってきます。

| 譲渡先 | 無償譲渡した側に課税される税金 | |

| 個人 | 課税されない | |

| 自治体 | 課税されない | |

| 自治会・町内会 | 認可地縁団体の場合 | 所定の手続きをすることで非課税 |

| 認可地縁団体ではない場合 | 所得税が課税される(みなし譲渡所得課税) | |

| 企業 | 所得税が課税される(みなし譲渡所得課税) | |

| 社団法人・財団法人 | 所定の手続きをすることで非課税 | |

まとめ

不用な山林を所有していると、毎年固定資産税がかかり続ける、山林の手入れをし続けなければならない、子や孫たちに重荷を引き継がなければならないなどのデメリットがあります。特に相続に関しては、相続放棄も可能ですが、そうなると山林以外の財産もまったく相続できなくなってしまいます。

そのため土地活用をするか、売却するかを早めに検討するのが賢明です。土地活用をする場合は、まずは所有している山林にどのような規制がかかっているかを把握しましょう。売却する場合は、不動産会社に仲介による売却活動を依頼するのであれば、境界線の確定と立木の取り扱いに注意する必要があります。

地元の森林組合、不動産会社、土地活用コンサルタントなどの専門家の知恵と力を借りて、先祖から引き継いだ大切な山林の今後のあり方を検討してください。

[AFF_土地活用_HOME4U土地活用] [土地活用_内部リンク]